當前頁面: 首頁 > 信息公開 > 社會責任 > “踐行‘兩山’理論 助力脫貧攻堅”

NO.1

踐行“兩山理論”,“3+1+1”模式

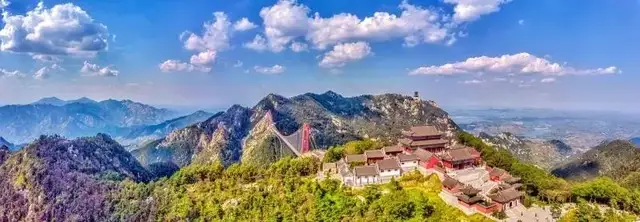

將荒山野嶺發展成一流景區

地處沂蒙山最東端的天蒙山,作為沂蒙山的支系之一,坐擁厚重的紅色文化資源和優越的自然生態稟賦。這里不僅是紅色革命老區、著名山東民歌《沂蒙山小調》的誕生地,還是東夷文化的發源地和東夷民族的核心生活集聚區。早在天蒙山正式開發之前,這座有著“岱宗之亞”美譽的大山,地處偏遠、交通閉塞、人煙罕至。常年的貧困帽子,讓這里的人們只能靠山吃山。當時,大山深處的中藥材、名貴樹木等被大量盜挖,曾經漫山遍野的山杜鵑也幾乎絕跡。

為徹底扭轉這種落后局面,留住“美麗鄉愁”。近年來,在山東省委省政府的正確領導下,山東省國欣文化旅游發展集團有限公司旗下沂蒙山銀座天蒙旅游區(以下簡稱天蒙景區)秉承“服務山東大局、服務人民大眾”的國企使命,緊緊圍繞“打造引領山東、示范全國、世界知名的大沂蒙山旅游目的地”的戰略目標,綜合運用“旅游+”的開發理念,積極推動文旅產業融合,為沂蒙革命老區經濟社會發展成功地探索出了一條“天蒙路經”。

“我們之所以能夠從旅游行業的小白快速成長為山地旅游的樣本,主要是憑借三流的資源,打造了一流的產品,通過一流的運營營銷,發展成了一流的景區。這種“3+1+1”的新模式,大大轉變了傳統旅游的發展方式,實現了沂蒙山旅游的新舊動能轉換”。

高起點規劃

景區先后委托了美國AECOM公司、北京大地風景旅游規劃設計院、清華古建設計研究院和北京土人規劃設計院等國內外一流規劃設計機構按5A級景區和國家級旅游度假區的標準進行了規劃設計,僅規劃設計費就花了兩千多萬元。同時聘請了行業內多位知名專家學者對規劃進行反復論證,以確保總體規劃的前瞻性、創新性和可操作性。2012年景區的總體規劃順利通過了山東省旅游局和臨沂市政府組織的評審,后又榮獲了國際旅游投資協會頒發的“中國旅游項目最佳規劃設計獎”。

高標準建設

為保證景區在市場上有足夠的核心吸引力,天蒙景區圍繞著打造“第一和唯一”的目標,建設了一批精品項目,其中“沂蒙山小調活態博物館、世界第一人行懸索橋和江北第一懸崖棧道”三個項目被有關專家稱為有可能成為遺產;“360 度全景索道、望海樓和玉皇宮”三個項目被有關專家評價為三大精品工程。已建成的全國第一條高山無障礙游步道,實現了殘障人士和老年人坐著輪椅游天蒙的夢想。同時景區高度重視文化傳承,通過挖掘沂蒙山的各類文化資源,建成文化景點百余處,形成了一條長達 13 公里的沂蒙文化長廊。另外還投資一千多萬元打造了沂蒙山智慧景區系統,成為國家旅游局“全域旅游信息服務系統”在山東的首個試點。

規范化運作

由于旅游項目開發牽涉部門多,手續復雜,作為國有企業開發這樣的大型旅游項目,天蒙景區從一開始就定位在規范化運作,不留后遺癥。先后妥善辦理了項目可研、環評、土地預審、水保、地質災害評估和壓覆礦產調查等多項審批手續,使所有建設項目合法合規。與此同時,景區還十分注重和諧化開發。在工程建設中盡可能少地占用和破壞林地,施工期間嚴禁就地取材。新增綠化苗木50萬多株,實現了三季有花、四季有葉,真正做到了人與自然的和諧。同時還注重與當地政府、百姓的和諧相處,整體搬遷安置了 4 個村 200 多戶,實現零上訪和諧拆遷。

專業化運營

景區通過兩年多的運營總結,參考國內先進經驗,結合自身實際,建立了景區運營管理和服務質量標準化體系,形成了一整套山地旅游景區運管體系。目前省旅游協會正在該體系的基礎上,編制面向全省旅游景區推廣的標準化體系。同時狠抓優質服務,重點圍繞提升對客服務質量做文章。運營4年多來,景區游客滿意度始終保持在95%以上,網絡好評度4.9分。

此外還通過創意驅動營銷的方式,加強活動引領,有節造勢、無節造節。先后舉辦了天蒙新春廟會、開山節、女神節、男人節、伏羊節、沂蒙山小調音樂節、七夕萬人鵲橋會、金秋板栗節等大型活動。并通過傳統媒體和新媒體、自媒體的結合,線上與線下融合,中央媒體與省市縣各級媒體相結合,新聞報道與廣告相結合,硬廣與軟文相結合的方式,形成了多層面、多角度、立體化、多元化的宣傳推廣網絡。

從過去貧窮落后,百姓靠盜挖山野珍貴苗木維系生計,到如今百萬游客紛至沓來,村民坐在家門口即可創收。這翻天覆地的變化,正是天蒙山以紅綠融合發展的理念,深入踐行“兩山”理論的結果。

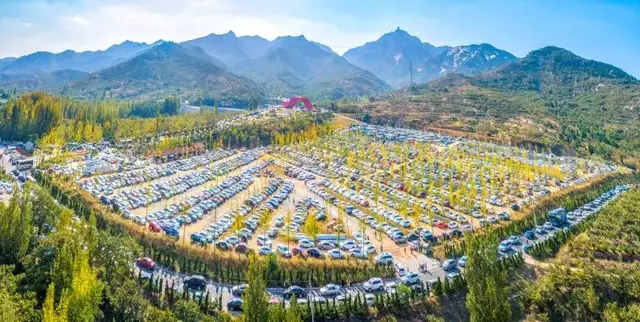

據統計,截止目前,天蒙景區已累計接待游客超過500萬人次,累計營業收入近4億元,成為臨沂地區接待人次最多、收入最高的景區,確立了在臨沂市的龍頭景區地位。基本實現了“游客滿意、企業盈利、業內好評、政府歡迎、群眾受益”的良好效果,成功地開啟了沂蒙山“紅綠共舞”的旅游新篇章。

NO.2

助力鄉村振興,龍頭景區引領

沂蒙山全域經濟社會發展

2020年是全面建成小康社會的收官之年,打贏脫貧攻堅戰,改善民生尤為重要。10年來,天蒙景區始終立足于沂蒙老區經濟社會發展全局,通過培育經典、創造精品、傳承基因、融合發展,大力推進了沂蒙山紅+綠旅游產品體系建設,持續完善了沂蒙山旅游公共基礎服務設施,創意提升了沂蒙山特色節事活動體系,不斷提高了沂蒙山旅游的規范化管理水平,逐步強化了沂蒙山紅色研學教育功能,充分發揮了沂蒙山旅游的精準扶貧和鄉村振興帶動作用。

借力龍頭景區,全域旅游大格局已經形成

作為臨沂旅游的龍頭景區,天蒙景區的成功開發極大地推動了臨沂市新舊動能轉換,提高了沂蒙山旅游在全省乃至全國的影響力。目前,在天蒙景區的帶動作用下,費縣新建成4A級景區2家,3A級景區4家;新成立旅行社8家,新開業酒店20余家。周邊孟良崮、椿樹溝等營業景區以及周家莊等鄉村旅游更是直接受益,成為當地旅游快速發展和新舊動能轉換的代表。

與此同時,天蒙景區的開發建設還進一步帶動了周邊鄉村的基礎設施建設,促進了鄉村環境的提升。在天蒙景區的開發過程中,天蒙公司通過申報專項資金等方式,先后獲得山東省交通廳撥付4000萬扶持資金進行了垛南公路的拓寬改造,并在部分路段加裝路燈;山東省水利廳撥付資金100萬進行了白埠河小流域治理;還協調費縣人民政府累計投入2000余萬元,建設村級道路140余公里,開通了從縣城直達景區的直通車,解決了山區群眾出行“最后一公里”問題,極大方便了游客和居民的出行;新建改建旅游廁所121處,其中61處為旅游扶貧村公共廁所,使得景區周邊的綠化及村容村貌、環境衛生等都有了較大的提升。

此外,隨著“旅游+”理念的推行,費縣當地“村村都是度假區、處處都有農家樂”的全域旅游發展格局正在逐步形成。特別是受天蒙旅游區年平均100多萬接待人次的大客流影響,當地政府積極引導村民開辦農家樂、采摘園、鄉村民宿等,打造旅游發展集聚區,村民營收渠道越來越多元。目前天蒙旅游區已輻射帶動了周邊牛嵐村、倉泉村、五圣堂村、北劉家莊村、譚家莊村的鄉村旅游發展,帶動了大批貧困人口以資源租賃、旅游從業、旅游創業等多種形式參與到旅游發展中來,走上了增收致富快車道。

文旅融合產業聯動,鄉村經濟日益繁榮

近年來,天蒙公司在當地政府主導下積極促進景區周邊鄉村一二三產業相互滲透融合,把休閑娛樂、養生度假、文化藝術、農業技術、農副產品、農耕活動等有機結合,探索出多種旅游扶貧模式,強力撬開貧困桎梏。

以景區所在的費縣薛莊鎮為例,當地鎮政府利用天蒙旅游區的輻射帶動引領作用,完善旅游相關配套服務產業,在原馬頭崖鄉駐地2公里核心區規劃建設了沂蒙山紅色小鎮。小鎮設置紅色主題文化公園和旅游商貿一條街,重點打造鎮游客集散中心、精品鄉野民宿、大青山黨性教育培訓中心;打造環石嵐水庫13個村的美麗鄉村片區,集中展示沂蒙地方民俗文化并引入了沂蒙特色美食、旅游工藝品/購物品等商業業態,將農業綜合開發、旅游觀光、農業龍頭企業等多業態進行整合,開啟了“旅游+農業”、“旅游+電商”等發展模式。

截至2020年上半年,天蒙公司已實際完成投資7.47億元,先后完成4個村莊200余戶村民的整體搬遷安置和近2000畝林地的土地流轉。在整體搬遷安置過程中,天蒙公司積極響應費縣人民政府關于加快推進新型農村社區、高效農業示范區、鄉村旅游示范區“三區同建”的工作要求,積極培育發展旅游產業,確保貧困群眾“搬得出、穩得住、能致富”, 順利實現零投訴、零上訪的和諧拆遷。同時以償付土地租賃方式,使上/下白石屋、龍將、東南庵子等費縣薛莊鎮和東蒙鎮等北部山區50多貧困戶以此獲得1600元/畝每年的土地租金收入。

同時天蒙公司通過開展村企結對幫扶和愛心助農等活動,有針對性地組織旗下旅游景區以及有業務往來的餐飲飯店、旅行社、旅游商品企業等多家涉旅單位在服務外包、安排就業、購銷旅游商品(用品)及旅游培訓等方面與貧困戶進行結對合作、精準幫扶,就近吸納貧困人口就業。

例如天蒙公司在景區內設置了安保、保潔、停車場管理員等公益性崗位80余個,優先提供給周邊鄉村擁有勞動能力的貧困人員上崗;分別在景區東門和南游客中心停車場周邊建設了愛心扶貧“小木屋”,以成本價出租給18名貧困戶經營。據不完全統計,天蒙旅游區項目建成之后,景區周邊鄉村新成立農業經濟合作社20余個,旅游發展間接受益350余戶、1350多人,實現人均增收2000元;另外天蒙旅游區以大旅游項目帶動當地人口就業創業,通過在項目區周邊開辦農家樂、采摘園及直接在景區安排就業等形式,帶動直接就業165戶、630多人,人均增收3200多元。

“一座座青山緊相連,一朵朵白云繞山間,一片片梯田一層層綠,一陣陣歌聲隨風傳……”沂蒙精神,已成為臨沂綠色發展的“紅色引擎”。而今,延續“紅色基因”的天蒙,正以“紅綠融合”

的澎湃力量,做綠色生態發展的開拓者與踐行者。天蒙山,《沂蒙山小調》誕生的地方,正在用行動繼承精神,用精神指引行動,正朝著“紅綠融合”發展樣板地行穩致遠!